心臓画像検査

心臓CT

人体の輪切り画像を撮影するCT検査ですが、画像ソフトを用いることで3次元画像や心臓を栄養する動脈(冠動脈)を描出することができます。

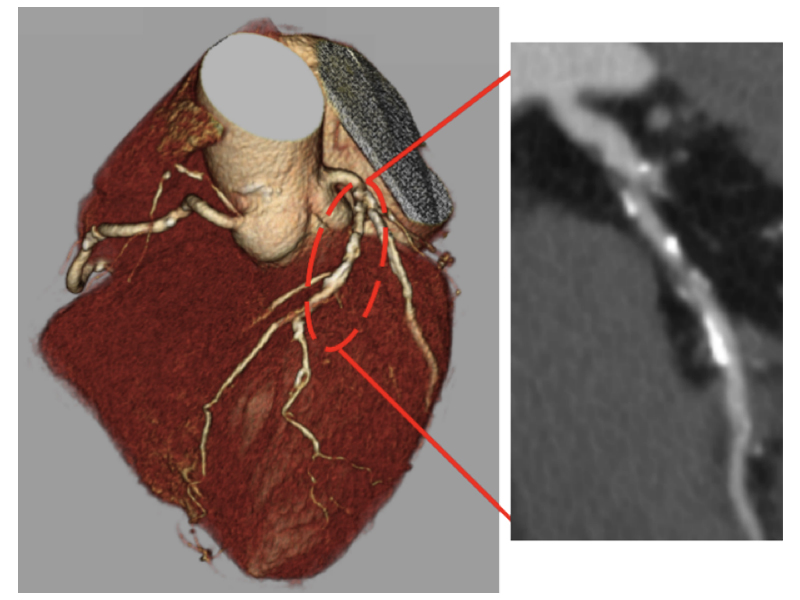

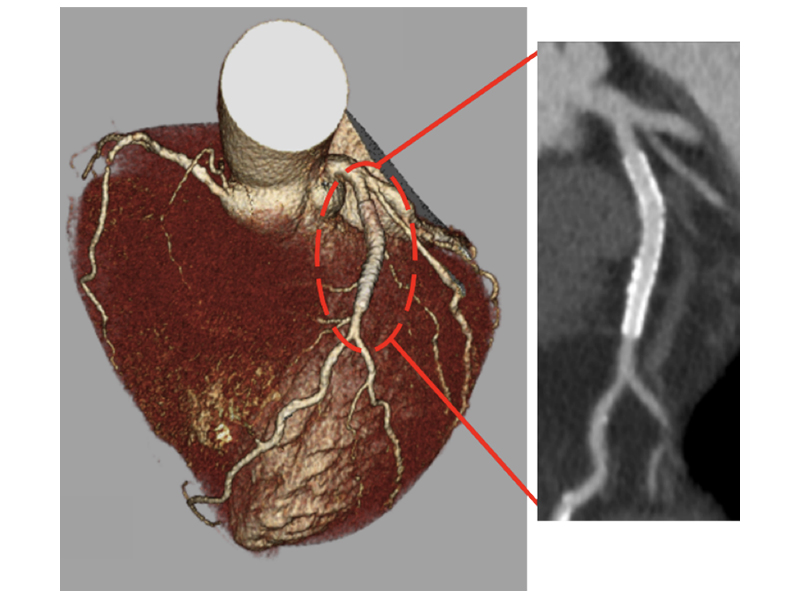

ヨード造影剤使用と放射線被ばくを伴いますが、従来心臓カテーテル検査で確認していた冠動脈の狭窄を非侵襲的に確認でき、狭心症の診断に非常に有用です(図1)。狭心症以外にも、冠動脈バイパス術後や冠動脈ステント留置後の評価を行うことができます(図2)。ただし、冠動脈の石灰化が強い場合や小さいサイズのステント留置後は十分に評価できないこともあります。

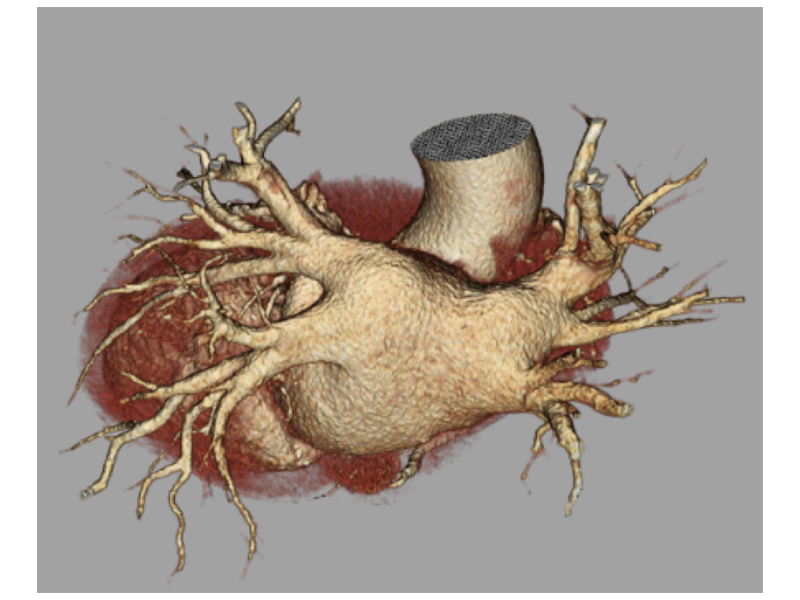

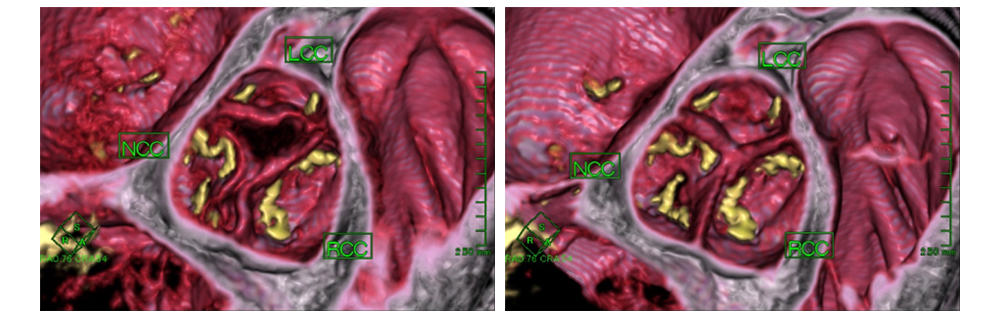

最近では、不整脈の治療であるカテーテルアブレーションや弁膜症の術前検査として撮影することもあります(図3・図4)。

ヨード造影剤使用と放射線被ばくを伴いますが、従来心臓カテーテル検査で確認していた冠動脈の狭窄を非侵襲的に確認でき、狭心症の診断に非常に有用です(図1)。狭心症以外にも、冠動脈バイパス術後や冠動脈ステント留置後の評価を行うことができます(図2)。ただし、冠動脈の石灰化が強い場合や小さいサイズのステント留置後は十分に評価できないこともあります。

最近では、不整脈の治療であるカテーテルアブレーションや弁膜症の術前検査として撮影することもあります(図3・図4)。

図1 高度狭窄症例:石灰化を伴う狭窄が確認できます。

図1 高度狭窄症例:石灰化を伴う狭窄が確認できます。 図2 ステント留置後の開存が確認できます。

図2 ステント留置後の開存が確認できます。 図3 カテーテルアブレーションに重要な左房の情報が得られます。

図3 カテーテルアブレーションに重要な左房の情報が得られます。

図4 大動脈狭窄症治療の術前評価に使用します。

図4 大動脈狭窄症治療の術前評価に使用します。心臓CT検査の流れ

1.受付・問診

2.点滴ルート確保

3.心臓CT撮影

4.結果説明

心臓MRI

MRIは磁気の力を利用した画像検査であり、放射線被ばくが無く体への負担が少ない検査です。

心機能のより正確な評価や、心不全を中心とした心疾患の原因精査として有用な検査です(図1-3)。当院では、狭心症の重症度(心筋虚血)(図4)や心筋梗塞による心臓ダメージの評価(図5)にも積極的に使用しています。

腎機能が悪い場合、閉所恐怖症がある場合、息止めが十分に行えない場合などには安全で正確に検査が行えない場合があります。

心機能のより正確な評価や、心不全を中心とした心疾患の原因精査として有用な検査です(図1-3)。当院では、狭心症の重症度(心筋虚血)(図4)や心筋梗塞による心臓ダメージの評価(図5)にも積極的に使用しています。

腎機能が悪い場合、閉所恐怖症がある場合、息止めが十分に行えない場合などには安全で正確に検査が行えない場合があります。

図1 拡張型心筋症

図1 拡張型心筋症 図2 心アミロイドーシス

図2 心アミロイドーシス 図3 心サルコイドーシス

図3 心サルコイドーシス 図4 負荷心筋血流MRI

図4 負荷心筋血流MRI 図5 遅延造影MRIによる心筋梗塞評価

図5 遅延造影MRIによる心筋梗塞評価

心臓MRI検査の流れ

1.受付・問診

2.点滴ルート確保

3.心臓MRI撮影

4.結果説明

心筋シンチグラフィー

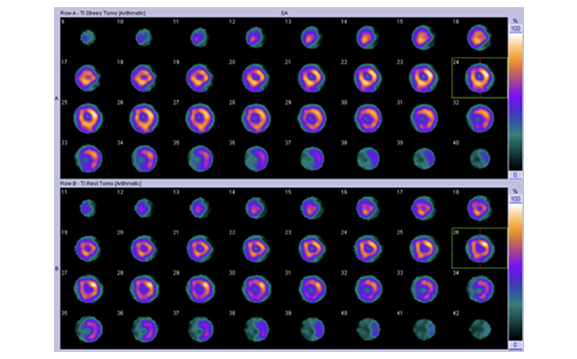

核医学検査と呼ばれるもので、心臓に供給される血液を反映する検査薬(放射性同位元素)を注射し、心臓の筋肉への集積を撮影する検査です。心臓に負担をかけた状態(負荷時)と通常の状態(安静時)の2回撮影を行うことで、狭心症の重症度(心筋虚血)や心筋梗塞による心臓ダメージを評価することができます(図1)。放射線被ばくを伴い、2回撮影のために検査時間が比較的長くなりますが、御高齢でも、腎機能が悪い場合でも安全に行うことができます。

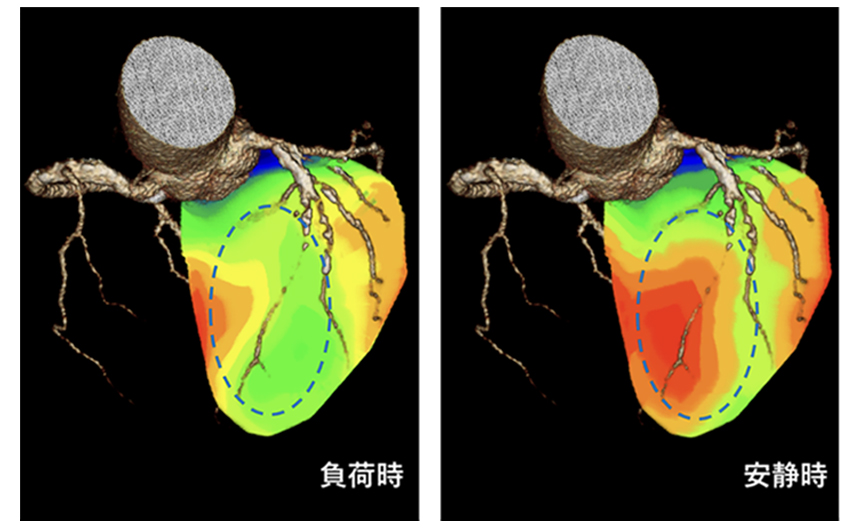

心臓CT検査を行っている場合には、融合画像を用いて血管走行と虚血の拡がりをわかりやすく評価することができます(図2)。

最近、心アミロイドーシスの診断に有効であることが報告されており、当院でも活用しています。

心臓CT検査を行っている場合には、融合画像を用いて血管走行と虚血の拡がりをわかりやすく評価することができます(図2)。

最近、心アミロイドーシスの診断に有効であることが報告されており、当院でも活用しています。

図1 負荷時と安静時の2回の撮影を比較し評価します。

図1 負荷時と安静時の2回の撮影を比較し評価します。 図2 点線分の血流が、負荷時において安静時と比較し低下していることがわかります。

図2 点線分の血流が、負荷時において安静時と比較し低下していることがわかります。

心筋シンチ検査の流れ

1.受付・問診

2.点滴ルート確保

3.心筋シンチ撮影:1回目

4.心筋シンチ撮影:2回目

5.結果説明