薬物療法

乳がんの薬物療法

薬物療法の主な目的は、「体のどこかに潜んでいるかもしれないがん細胞(微小転移)を根絶させ、転移や再発を予防すること」です。また、手術前に薬物療法を行うことで、薬剤の治療効果を確認したり、術後に、より適切な薬剤を選択できることがあります。

転移や再発のある進行がんに対しては、病勢を抑えたり、症状を緩和する目的で薬物療法を行います。以下、代表的な治療法を示しています。

5つのサブタイプ

| 1 Luminal A |

ルミナルA ホルモン受容体陽性でHER2陰性、かつ悪性度が低い場合。 ホルモン感受性が強く、化学療法(抗がん剤)は不要。 |

| 2 Luminal B |

ルミナルB ホルモン受容体陽性でHER2陰性であるが、悪性度が高い場合。 ホルモン療法に効果があるが不十分な場合があり、化学療法が必要。 |

| 3 Luminal HER2 |

ルミナルHER2(ハーツ―) ホルモン受容体、HER2ともに陽性の場合。 ホルモン療法に加え、化学療法+分子標的療法が必要。 |

| 4 HER2 |

HER2(ハーツ―) ホルモン受容体陰性で、HER2陽性の場合。 化学療法+分子標的療法が必要。 |

| 5 Triple Negative |

トリプルネガティブ ホルモン受容体陰性、HER2陰性の場合。 化学療法が有効。 |

ホルモン療法

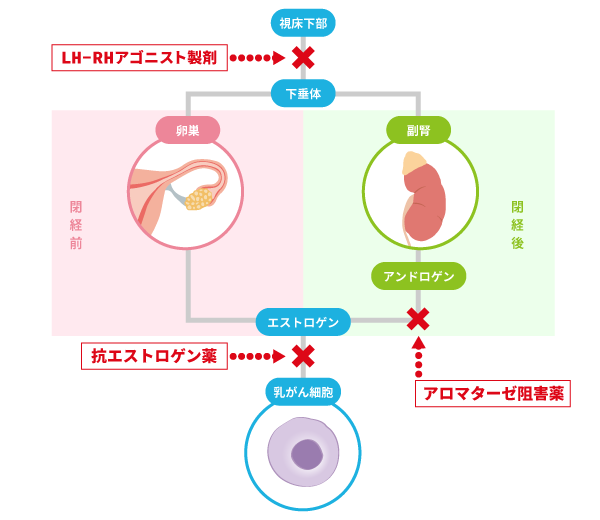

1.閉経前女性に対する主なホルモン療法薬

- LH-RHアゴニスト製剤

閉経前女性では、脳から分泌されるホルモンにより刺激を受け、主に卵巣から女性ホルモンが分泌されます。この薬剤は、下垂体から放出されるLH、FSHの分泌を抑制し、卵巣からのエストロゲン分泌を抑制する作用があります。

- 抗エストロゲン薬(タモキシフェン)

エストロゲンが受容体に結合するのを競合阻害する薬剤で、がん細胞がエストロゲンを取り込まないように作用する薬剤です。標的臓器によってエストロゲン作用と抗エストロゲン作用による症状が様々な程度で発現します。乳腺組織に対しては増殖を抑制する抗エストロゲン作用を発揮します。

2.閉経後女性に対する主なホルモン療法薬

- アロマターゼ阻害剤

副腎皮質から分泌されるアンドロゲン(男性ホルモン)は、脂肪組織などに存在するアロマターゼによってエストロゲンに変換されますが、このアロマターゼを抑えることで、女性ホルモンの産生を抑制する薬剤です。

閉経後には抗エストロゲン薬も適応になります。

| 薬剤の種類 | 投与法 | 対象 |

|---|---|---|

| LH-RHアゴニスト製剤 | 皮下注射(4週、12週、または24週に1回の投与) | 閉経前の女性 |

| 抗エストロゲン薬 | 内服薬(毎日服用) | 主に閉経前の女性(閉経状況を問わず使用できる) |

| アロマターゼ阻害剤 | 内服薬(毎日服用) | 閉経後の女性 |

3.CDK4/6阻害剤(アベマシクリブ)とホルモン療法薬の併用

【 参考情報 】

- ベージニオ(アベマシクリブ)について(外部サイトへ移動)

4.S-1とホルモン療法薬の併用

※上記のように、再発リスクがやや高いと考えられるホルモン受容体陽性乳癌に対しても、様々な新規治療が開発され、有望な治療オプションが増えています。どの薬剤が適しているかは、個々の乳がんの性質と、患者さんの希望に沿って、主治医と相談の上決めていきます。

抗HER2療法

1.トラスツズマブ、ペルツズマブ

2.トラスツズマブエムタンシン

化学療法

がんの性質や再発リスク、進行度を考慮して適応を判断します。乳がんでは、いくつかの抗がん剤を組み合わせて治療を行うことで再発予防効果が高まることが、これまでの臨床試験で明らかになっています。 主に、アンスラサイクリン系薬剤を含むEC療法(エピルビシン+シクロホスファミド) やタキサン系薬剤(パクリタキセルまたはドセタキセル)が標準治療として用いられています。

一般的には3週間に1回の点滴治療を計8回行い、約6か月の治療期間となりますが、副作用の状況などで治療が延期になる場合や、1週間に1回の点滴治療の方法もあります。また、治療効果を高めるため、3週毎の治療を2週毎に行うドーズデンス(dose-dense)治療という方法もあり、個々のリスクに応じて薬剤の選択を行っています。その他、アンスラサイクリン系薬剤を使用せず行うTC療法(ドセタキセル+シクロホスファミド)も標準治療の一つです。

免疫チェックポイント阻害剤

上記サブタイプのうち、一部のトリプルネガティブ乳癌においては免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-1抗体)の有効性が近年示されました。

具体的には、腫瘍径が2cmを超える場合、または腫瘍径が1.0cmを超えかつリンパ節転移陽性の場合に、術前治療と術後にペムブロリズマブの投与が推奨されています。特に、術前にこの薬剤を化学療法と併用することで、約60%の症例でがんの消失(病理学的完全奏効)が得られ、術後の再発率も低下することが示されています。この場合に併用する抗がん剤は、カルボプラチン、パクリタキセル、EC療法になります。

初発の乳がん患者さんに対する免疫チェックポイント阻害剤は2022年9月末に適応となった新しい治療法であり、免疫関連の有害事象に注意が必要です。

このため、患者さんの状態や安全性を判断した上で適応を慎重に判断しています。

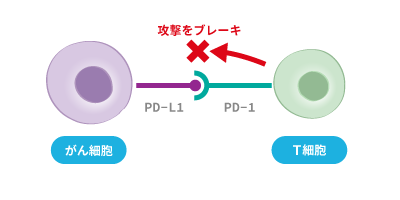

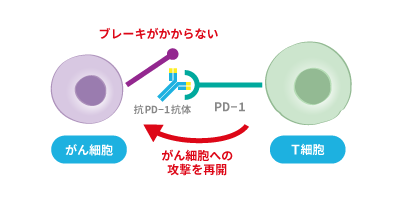

免疫療法の機序

〈がん細胞による免疫逃避〉

〈がん細胞による免疫逃避〉 〈免疫チェックポイント阻害剤による免疫細胞の再活性化〉

〈免疫チェックポイント阻害剤による免疫細胞の再活性化〉

免疫関連有害事象

重大な有害事象には次のようなものがあります。

- 甲状腺機能低下症、亢進症(むくみ、体重変化、倦怠感など)

- 間質性肺障害(発熱、息切れ、咳)

- 大腸炎(下痢、腹痛、嘔吐)

- 脳炎(意識障害、頭痛)

- 心筋炎、心不全(息切れ、むくみ、発熱)

- 重度の皮膚障害(皮疹、唇のただれ)

- 糖尿病(口渇、多飲)

- 重症筋無力症、神経障害

- 点滴時の過敏症反応

- ぶどう膜炎(視力障害)

【 参考情報 】

- 免疫チェックポイント阻害薬の正体─がんに効くしくみと治療|がんプラス (外部サイトへ移動)

PARP阻害剤

【 参考文献 】

- monarchE 試験;J Clin Oncol,, 2020;38(34):3987-98

- KATHERINE試験;N Engl J Med., 2019;380(7);617-28

- KEYNOTE-522試験;N Engl J Med., 2022;386(6):556-67

- OlympiA試験;N Engl J Med., 2021;384(25):2394-405

- POTENT試験;Lancet Oncol.,2021;22(1):74-84

- 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版(外部サイトへ移動)

- 乳癌診療ガイドライン2022年版|一般社団法人 日本乳癌学会発行(外部サイトへ移動)

再発予測のためのオンコタイプDX(Oncotype DX)再発スコア®検査

早期の乳がん治療において、手術後の再発を予防するために薬物療法を行っていきますが、この薬物療法を進めるにあたり、患者さんがどの程度再発するリスクがあるか、薬物療法の効果がどの程度期待できるかを考慮し、慎重に適応を決めていきます。この「再発リスク」は、腫瘍のサブタイプや大きさ、リンパ節転移、増殖能などを総合的に評価して見積もることが多いですが、より正確な予測ツールとして、OncotypeDXという遺伝子検査があります。特に、ホルモン療法に化学療法を加えるべきかどうか悩む場合に、このOncotypeDX検査をお勧めしています。

Oncotype DXは手術時に切除した乳がん組織を用いて、再発に関わると考えられる21の遺伝子を検査し、9年後に再発をきたす確率を予測します。検査の結果は、再発スコアとして0-100までの数値として示され、0-10が低リスク、11-25が中間リスク、26以上が高リスクと考えられます。26以上の高リスクでは化学療法併用が推奨され、0-10の低リスクでは化学療法は省略、ホルモン療法のみ行う、という目安にすることができます。一方、11-25の中間リスクでは判断がやや難しくなります。様々な臨床試験(TAILORx試験、RxPONDER試験)でこの中間リスクに対して再発リスクと化学療法の上乗せ効果が検証されており、実際にはその他の因子(閉経状況、リンパ節転移の有無)も併せて化学療法の適応を検討します。

| 再発スコア | 推奨される治療 |

|---|---|

| 低リスク(0-10) | ホルモン療法のみ |

| 中間リスク(11-25) | ホルモン療法(+化学療法※) |

| 高リスク(26以上) | ホルモン治療+化学療法 |

※その他の臨床学的因子を考慮して判断

Oncotype DXは初発乳がんの患者さんに行なわれる検査です。そのうち対象となるのは5つのサブタイプのうち、ルミナル A、または、ルミナル Bタイプ(ホルモン受容体陽性、HER2陰性)で、リンパ節転移陰性もしくはリンパ節転移1~3個の浸潤性乳がんの患者さんです。その他のサブタイプの判定には使用できず、再発患者さんにも適応されません。

この検査は、海外へ検体を送り、解析を依頼します。このため結果判明までに約3週間程度時間を要します。2023年9月1日から日本でも保険収載され、日常診療の一環として検査が可能となりました。費用や検査の詳細については担当医までご相談ください。

【 参考文献 】

- TAILORx試験;Sparano JA et al. N Engl J Med. 2018

- RxPONDER試験;Kalinsky et al. N Engl J Med, 2021

- Oncotype DX検査;http://www.oncotypeiq.com

- 乳癌診療ガイドライン2022年版 | 一般社団法人 日本乳癌学会発行(外部サイトへ移動)