主な疾患・治療について

胃潰瘍

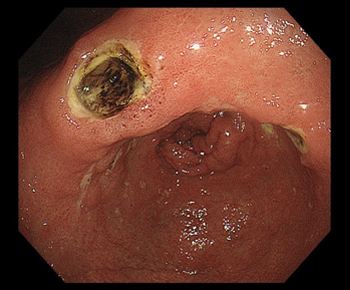

胃潰瘍とは、胃の壁にできる穴ぼこのことです。50歳前後の方に多いといわれています。胃酸やピロリ菌の感染、痛み止めの内服などが原因となって発症します。胃潰瘍は、早期発見・治療が重要です。

【主な症状】

上腹部の痛みや不快感、吐血、食欲不振など

治療について

胃潰瘍の治療は、基本的にはプロトンポンプ阻害薬またはH2受容体拮抗薬によって行われます。これらの薬には胃酸を抑制する働きがあり、胃酸を抑制することで潰瘍の治癒が可能です。

症状が軽い場合は、胃酸を抑える薬の内服や注射薬に加えて、粘膜を保護する胃薬(1〜3種類)を数週間服薬します。

潰瘍が大きい場合や出血を伴う場合などは、数日間の絶食と点滴治療を行います。出血を伴う場合は、出血部位をクリップと呼ばれる小さな金具で縛ったり、出血部の血管を焼き潰すなどの止血処置を行うこともあります。また、貧血に対する治療も必要となることがあります。

逆流性食道炎

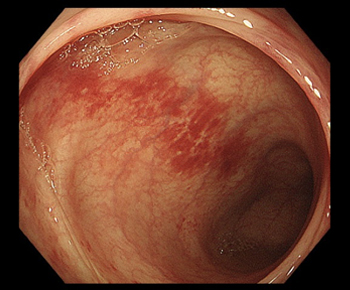

逆流性食道炎とは、胃液や胃で消化される途中の食物が食道に逆流して、食道が炎症を起こし、胸やけや胸の痛みなど様々な症状が生じる病気です。健康な人でも胃酸の逆流がみられることはありますが、時間が短いため問題になることはありません。しかし、逆流性食道炎では、胃酸が食道に逆流することで食道に炎症が起きてびらん(ただれ)が生じ、胸やけや呑酸(酸っぱいものが込み上げてくる感じ)が現れます。

【主な症状】

胸が焼ける感じ、酸っぱいものが上がってくる、食後に胸やみぞおちのあたりが痛いなど

逆流性食道炎の原因は、胃酸の逆流を引き起こす要因として、肥満や妊娠、喫煙、アルコール摂取、ストレスなどが挙げられます。また、食事内容も影響するため、脂っこいものや辛いものを避けたり、就寝前に食事をしないようにするなどの対策が必要です。

治療について

逆流性食道炎の治療には、主に薬物療法が用いられます。まず、胃酸の分泌を抑える薬を使用します。これには、プロトンポンプ阻害薬(PPI)とカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の2種類があります。PPIは、胃酸を分泌する細胞が持つプロトンポンプという働きを阻害することで、胃酸の分泌を抑制する薬です。P-CABは、従来のPPIとは異なる作用機序でプロトンポンプの働きを阻害する薬で、より強い胃酸の抑制効果があります。

また、逆流性食道炎の治療には、生活習慣の改善も重要です。例えば、食事の量を減らしたり、就寝前に食事をしないようにしたりすることが挙げられます。

虚血性腸炎

虚血性腸炎とは、大腸の粘膜に十分な血液が行き届かなくなることで引き起こされる病気です。虚血を起こす原因には、血管側の要因(糖尿病、高血圧、脂質異常症などに伴う動脈硬化や、脱水による血流低下など)と腸管側の要因(便秘や浣腸、手術後の合併症など)があります。

【主な症状】

左の側腹部から下腹部あたりに強い痛み、下痢や血便(鮮血が混じった下痢)など

治療について

虚血性腸炎は、大腸の血流が悪くなることで起こる病気です。通常、虚血性腸炎は数日程度で症状が改善されることが多いため、ご自宅で安静にしていただくほか、抗生物質の投与などの治療を行なって経過を観察します。

また、一過性の虚血性大腸炎の場合、安静・絶食・点滴で完治が望めます。

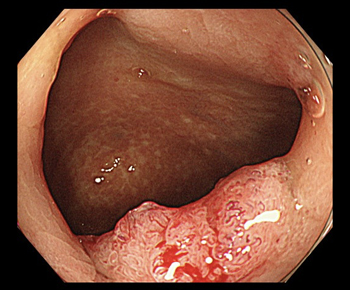

大腸ポリープ

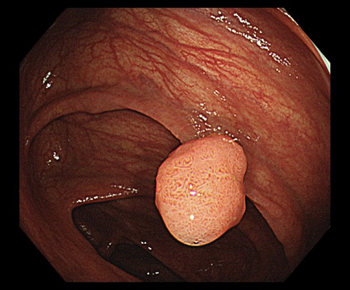

大腸ポリープとは、大腸の内側粘膜に隆起してできる突起物のことを指します。大腸ポリープは、40歳以降の方に多くみられ、高い確率で発生する部位は直腸やS状結腸といわれています。大腸ポリープは、大腸がんの原因となることがあるため、早期発見・早期治療が重要です。

大腸ポリープの原因は、遺伝的要因や生活習慣の影響が考えられます。また、大腸ポリープが見つかった場合は定期的な検査を受けることが推奨されています。

【主な症状】

一般的に自覚症状はありませんが、血便や腹部膨満感、腹痛、排便異常などが出現することもある

食道がん

食道がんとは、食道にできるがんのことです。食道は、胃から口につながる筒状の器官で、食べ物を胃に送り込む役割を持っています。

【主な症状】

喉の痛みや違和感、嚥下(えんげ)困難、胸やけや胸痛、吐血など

原因は、喫煙やアルコールの摂取、胃食道逆流症などが考えられます。また、年齢や性別、遺伝的な要因も関係しているとされています。

治療について

食道がんに対して内視鏡による治療を行なっています。がんの大きさや形によっては大腸ポリープ切除と同じ方法で切除することもできますが、対応できないがんに対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic submucosal dissection:ESD)という方法を行います。ESDは専用の処置具を使用して病変をまとめて剥ぎ取る治療法です。取り残しが少なく、広範囲に広がる病変に対しても切除することができ、切除後の詳細な病理検査も可能となります。

胃がん

胃がんとは、胃にできるがんのことです。胃は、食べ物を消化するための器官で、胃液を分泌して食べ物を分解します。

【主な症状】

胃痛や腹痛、吐き気や嘔吐(おうと)、食欲不振、貧血など

胃がんの原因としては、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染、喫煙やアルコールの摂取、塩分の摂りすぎなどが考えられます。また、年齢や性別、遺伝的な要因も関係しているとされています。

治療について

胃がんに対して内視鏡による治療を行なっています。がんの大きさや形によっては大腸ポリープ切除と同じ方法で切除することもできますが、対応できないがんに対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic submucosal dissection:ESD)という方法を行います。ESDは専用の処置具を使用して病変をまとめて剥ぎ取る治療法です。取り残しが少なく、広範囲に広がる病変に対しても切除することができ、切除後の詳細な病理検査も可能となります。

大腸がん

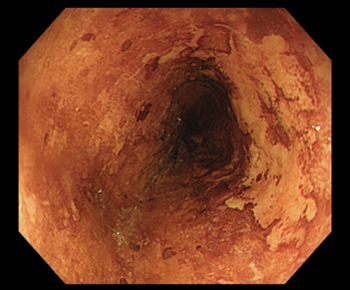

大腸がんとは、大腸(結腸・直腸)に発生するがんで、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。日本人ではS状結腸と直腸にがんができやすいといわれています。

大腸がんは、日本人が最も多くかかっているがんで、新たに大腸がんと診断される人は、1年間で153,000人もいます(2017年データ)。大腸がんは進行が遅く、性質が比較的おとなしい、他の臓器へ転移しても切除可能といった特徴があり、治る可能性の高いがんといわれています。

【主な症状】

血便、排便習慣の変化(便秘、下痢)、便が細くなる(狭小化)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐など

大腸がんの原因としては、食生活の欧米化や肥満、アルコールのとり過ぎ、運動不足や喫煙などが挙げられます。また、高齢になると発症しやすく、遺伝性の場合もあります。大腸がんの症状としては、便に血が混じる(血便や下血)、便の表面に血液が付着する、便秘や下痢、便の太さや形が変わる、腹痛や腹部の張り感などがあります。ただし、これらは大腸がんが進行してからの症状なので、早期発見のためには定期的な検診を受けることが重要です。

検査について

大腸がんの検査には、便潜血検査と大腸内視鏡検査があります。便潜血検査では、便に血液が混じっていないかどうかを調べます。陽性になった場合は精密検査の大腸内視鏡検査を受けます。大腸内視鏡検査では、内視鏡を肛門から挿入し、大腸の粘膜の様子を調べます。病変が見つかった場合は組織を採取したり切除したりすることもあります。

治療について

大腸がんの治療には、内視鏡治療、手術、化学療法(抗がん剤)、放射線治療などがあります。治療法は個々の状況に応じて決められます。早期発見された場合は内視鏡治療で完治することもあります。がんの大きさや形によっては大腸ポリープ切除と同じ方法で切除することもできますが、対応できないがんに対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic submucosal dissection:ESD)という方法を行います。ESDは専用の処置具を使用して病変をまとめて剥ぎ取る治療法です。取り残しが少なく、広範囲に広がる病変に対しても切除することができ、切除後の詳細な病理検査も可能となります。